Ormai dovrebbe essere chiaro. Ne abbiamo parlato in questo post e anche in questo: l'Europa ed il sistema ultra-liberista al quale si ispira vogliono che diventiamo TUTTI dei Paesi export-led ovvero che basiamo la nostra crescita e prosperità sulle esportazioni e non più sulla spesa pubblica, considerata solo dannosa, fuorviante e fonte di corruzione. Non importa che uno Stato sia storicamente e per ragioni oggettive non adatto ad esportare, come ad esempio la Spagna, che, con tutti gli sforzi fatti, si attesta attualmente ad un 32% del PIL, o la Grecia, che ha un export pari al 27%, le economie devono essere stravolte per diventare esportatori come il Belgio all''85% o l'Olanda che è all'87% o la Germania, che ha un rapporto export/PIL del 52%.

E' lecito però domandarsi: è possibile che un Paese delle dimensioni dell'Italia possa vivere quasi esclusivamente di export? E quali sono le condizioni per farlo? E quali le conseguenze?

Iniziamo a ragionare su qualche dato: i quattro grandi Stati in Europa sono la Germania, la Francia, l'Italia e la Gran Bretagna ed il valore delle esportazioni di ciascuno nel 2010 (non ho dati per comparazione più recenti) era, 46% per la Germania, 28% per la Francia, 27% per l'Italia e il 29% per la Gran Bretagna; come si vede, tranne la Germania, gli altri grandi Paesi avevano nel 2010 esportazioni che pesavano poco più di 1/4 del PIL. Che cosa ha reso unica la Germania? Questo:

L'abbattimento del costo unitario del lavoro per tutto il periodo 2000-2009, con un salario reale che non solo non seguiva la produttività, ma addirittura scendeva in termini effettivi, non recuperando neppure il potere d'acquisto perso con l'inflazione.

Tanto in Europa lo sanno, che le ricette economiche che amorevolmente ci consigliano di attuare sono sostanzialmente l'abbattimento del costo del lavoro, attraverso una drastica deflazione salariale. Ma ammesso che si volessero attuare, si risolverebbero davvero i problemi di costo dei beni e si aumenterebbe notevolmente l'export? La risposta la troviamo in questi grafici:

|

| Fonte: Eurostat |

Il periodo favorevole per poter attuare una simile politica con successo è passato. La Germania, abbattendo il costo del lavoro poco dopo l'unione monetaria, ha potuto sfruttare il differenziale di inflazione così creato che ha avuto i suoi scarti maggiori fra il 2001 ed il 2005; poi è avvenuta la convergenza in Europa, come si vede dal primo grafico, ed i differenziali fra i tassi si sono appiattiti, arrivando attualmente ad una sostanziale deflazione. A questo punto il vantaggio accumulato dai tedeschi non è più colmabile; c'è un detto popolare che dice: "chi mena primo mena due volte", ecco, la Germania ha menato (e forte) per prima ed il vantaggio di prezzo che ne ha ricavato ha portato ai surplus che possiamo vedere qui:

|

| Saldo partite correnti Germania su dati Bundesbank. Fonte: www.re-vision.info |

Tale situazione non è più ripetibile come detto e ce lo dimostra anche il grafico dei prezzi alla produzione

Come si vede non c'è un problema di dinamiche dei prezzi della produzione in Italia, le quale risultano pressoché in linea con quelle europee, ed attualmente anche un po' più basse. L'unica maniera per diminuirle ulteriormente, nella fase attuale di deflazione, sarebbe di fare forti investimenti per ottimizzare la produttività o diminuire drasticamente la forza lavoro impiegata od il suo costo. Ciò non è possibile, o, se possibile, solo a fronte di fortissime tensioni sociali, come ci dimostrano questi grafici:

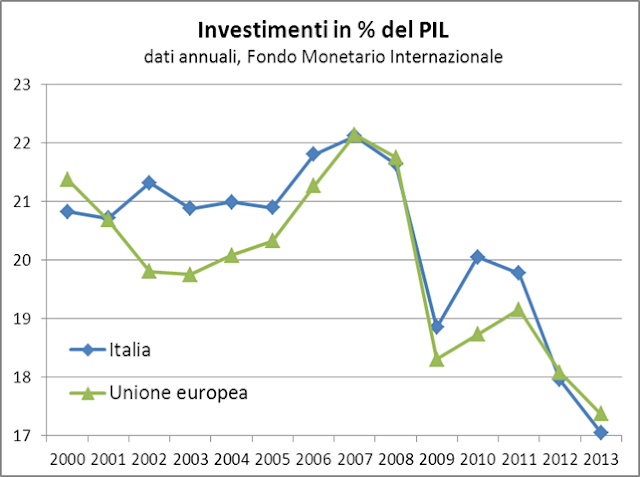

Cosa ci dicono questa raffica di grafici? Innanzitutto che gli investimenti con la crisi sono andati a picco, perché è andato a picco il risparmio privato; ciò significa che è impossibile nel quadro attuale effettuare miglioramenti produttivi, che oltretutto si dimostrerebbero antieconomici, visto la profonda crisi di domanda derivante dal crollo dei redditi in Italia, passati dall'essere sopra la media UE a sotto la media, battuti, tra i maggiori Paesi, solo dalla Spagna (portata ultimamente ad esempio...). Poi che gli investimenti pubblici non sono possibili perché... l'Europa non li vuole! Come si vede siamo l'unico Paese che rispetta i parametri del 3% di deficit, mentre la media EU è sotto, e Stati come la Spagna (come sopra...) sforano tranquillamente, con un deficit che nel 2013 si attestava al 6,6%. Questo comporta che lo Stato italiano non può spendere, né investire, e che pertanto la leva pubblica, che agisce in maniera anticiclica con gli investimenti diretti e con il supporto a quelli privati, non può essere utilizzata.

Rimane la contrazione degli occupati, non supportata però, come abbiamo detto, da investimenti in macchinari, e la deflazione salariale. Chiunque indichi questa strada deve fare però i conti con l'ultimo dei grafici proposti: il tasso attuale di disoccupazione. Siamo sopra la media UE, al tasso del 12.7%, ovvero ad un tasso mai raggiunto in tempo di pace. Un ulteriore aumento dei disoccupati porterebbe a conseguenze sociali gravissime; d'altra parte una riduzione salariale porterebbe ad un ulteriore crollo dei redditi degli occupati, non compensato dal modesto aumento degli impiegati, come è successo in Spagna, dopo le ricette della Troika

|

| Spagna, PIL pro-capite su dati Eurostat |

|

| Spagna, tasso di disoccupazione |

Il PIL pro-capite è crollato, ovvero sono crollati i redditi dei lavoratori, e la disoccupazione è prima arrivata al 27%, per l'espulsione di lavoratori, poi è passata ad una media del 25%, che attualmente è in calo (anche se si dovrebbe analizzare la qualità dell'occupazione creata e il tasso di emigrazione che abbassa la percentuale di disoccupati), ma sempre attestandosi ad un spaventoso 23,7%, che, come abbiamo visto, non è compensato da un miglioramento generale dei redditi, ma anzi da un costante calo. Si lavora in (pochi) più, ma per molto meno.

E' questa la soluzione per l'Italia? Io credo di no. Quello che ha fatto la Germania non è ripetibile e tutto sommato non conviene neanche ripeterlo...